ブログ

Blog

2023.12.20

冬支度?

初めまして。横浜事業所 山野です。

早いもので入社してからもう1年が経とうとしています…。

少しは会社の役に立てるようになったのだろうか、と日々思案しています(?)

さて、本格的に冬が到来しましたねぇ。

皆さんは冬といえば何を思い浮かべますか?

私の場合は、そう『雪山』です。待ちに待ったシーズンの到来なんです!!

昨シーズンはブーツ、グローブ、ストックを新調したのに続き、今シーズンも調子に乗って、板を新調してしまいました。

7月初旬に予約して11月中旬に受け取りという、興味ない人にとっては大変馬鹿げてる行動かもしれませんが、それくらい楽しみにしているんです。。

初滑りがいつになるかは未定ですが、年内には一回行っときたいな、と思ってます。

横浜事業所ではインフルなのか、ただの風邪なのかが大流行しています。(不思議と自分はなんともありません)

これから年末年始にかけて色々と忙しい季節ではありますが、皆さんもご自愛くださいませ。

ではでは。

早いもので入社してからもう1年が経とうとしています…。

少しは会社の役に立てるようになったのだろうか、と日々思案しています(?)

さて、本格的に冬が到来しましたねぇ。

皆さんは冬といえば何を思い浮かべますか?

私の場合は、そう『雪山』です。待ちに待ったシーズンの到来なんです!!

昨シーズンはブーツ、グローブ、ストックを新調したのに続き、今シーズンも調子に乗って、板を新調してしまいました。

7月初旬に予約して11月中旬に受け取りという、興味ない人にとっては大変馬鹿げてる行動かもしれませんが、それくらい楽しみにしているんです。。

初滑りがいつになるかは未定ですが、年内には一回行っときたいな、と思ってます。

横浜事業所ではインフルなのか、ただの風邪なのかが大流行しています。(不思議と自分はなんともありません)

これから年末年始にかけて色々と忙しい季節ではありますが、皆さんもご自愛くださいませ。

ではでは。

2023.12.15

38.7

2/1に久々にインフルエンザにかかりました。

帰宅後に急に体が重くなりました。

とりあえず食事などを済ませて眠ろうとしましたが無理でした。

いつも飲んでいる睡眠薬も効きませんでした。

次の日に病院に行って検査を受け、インフルエンザと判明しました。

しばらくゼリー飲料のみの生活をして過ごすことになりました。

とりあえず溜まっていた振替を消化して復帰しました。

皆様もご自愛ください。

横浜事業所 西村

帰宅後に急に体が重くなりました。

とりあえず食事などを済ませて眠ろうとしましたが無理でした。

いつも飲んでいる睡眠薬も効きませんでした。

次の日に病院に行って検査を受け、インフルエンザと判明しました。

しばらくゼリー飲料のみの生活をして過ごすことになりました。

とりあえず溜まっていた振替を消化して復帰しました。

皆様もご自愛ください。

横浜事業所 西村

2023.12.13

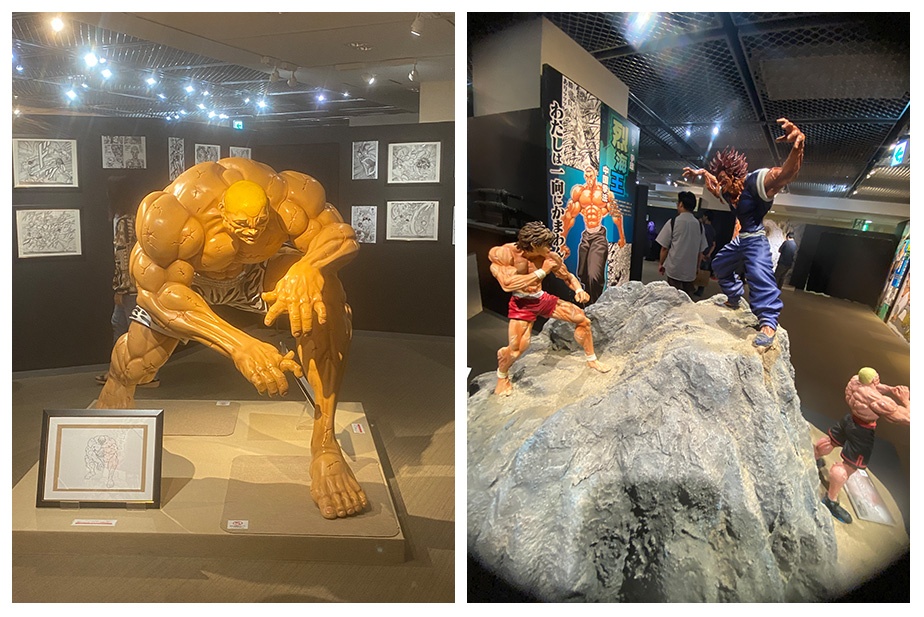

漫画の展示会

大阪事業所 末本です。

9月に梅田で開催されていた範馬刃牙展という漫画の展覧会に行ってきました。

等身大フィギュアが数点ありとても迫力がありました。

漫画の原画もあり普段みることができないので貴重な体験になりました。

漫画の世界やキャラクターを再現したジオラマは細部まで非常によくできており感心しました。

漫画やアニメの展示に参加したのは初めてだったのですがとても楽しかったのでこれからも機会があれば行きたいと思います。

大阪事業所 生産部 末本

9月に梅田で開催されていた範馬刃牙展という漫画の展覧会に行ってきました。

等身大フィギュアが数点ありとても迫力がありました。

漫画の原画もあり普段みることができないので貴重な体験になりました。

漫画の世界やキャラクターを再現したジオラマは細部まで非常によくできており感心しました。

漫画やアニメの展示に参加したのは初めてだったのですがとても楽しかったのでこれからも機会があれば行きたいと思います。

大阪事業所 生産部 末本

2023.12.11

写真を綺麗にレタッチ

名古屋事務所 海闊です。

大型連休の時はよく旅行に行くので、カメラで旅行中の些細なことを記録します。

自分のカメラは一眼レフなので、撮った写真の視覚効果はリアルすぎる、それで写真の加工を試み始めました。

私は学生時代に学んだフォトショップで効果図を作成して、社会人になった後そのスキルを広げて写真を編集する方も勉強しました。

・今回使用するアプリ #Luminar4

レタッチはやり方を覚えれば、写真に魔法をかけられる。

より素敵な写真を目指して練習しています。

陽が落ちた後の空のグラデーションも

意識しながら色を調節しています。

大型連休の時はよく旅行に行くので、カメラで旅行中の些細なことを記録します。

自分のカメラは一眼レフなので、撮った写真の視覚効果はリアルすぎる、それで写真の加工を試み始めました。

私は学生時代に学んだフォトショップで効果図を作成して、社会人になった後そのスキルを広げて写真を編集する方も勉強しました。

・今回使用するアプリ #Luminar4

レタッチはやり方を覚えれば、写真に魔法をかけられる。

より素敵な写真を目指して練習しています。

陽が落ちた後の空のグラデーションも

意識しながら色を調節しています。

2023.11.20

ファイブスター物語

横浜事業所 木本です。

私がファイブスター物語という漫画を知ってはや30年近く。作者の永野護氏が

物語に登場する人物、物全てをデザインしており、そのデザインに魅了されるファンも

数多くいます。

特に私はモーターヘッドと呼称するロボットの格好良さに惹かれて

この漫画を読み始めたのですが、今から約10年前、大事件が起きました。

モーターヘッド(MH)のデザインをすべて入れ替えるということでした。

名前もゴティックメード(GTM)となり、あまりにも変わってしまった姿に、離れていった

方も少なくないと思われます。

MHは騎士のような出で立ちで万人受けするデザインだと思いますが、GTMは人間と全く異なる関節、大きい手足、細すぎる体なので、初見では私も何でこんなデザインにしてしまったのかと、ちょっと残念な気持ちになりました。

ですが、実際に物語で登場するとGTMの方が格好良いと思い始め、今ではすっかりGTMの方が良いとなってしまいました。

MHは良いのだけれど、やはり古い気がするのです。

興味深いことに20代以下の若者にアンケートを取った所、GTMが良いと答えた回答の方が多かったとか。

立体物(ガレージキット)は少し高額なのですが、少しずつ集めていきたいと思います。

私がファイブスター物語という漫画を知ってはや30年近く。作者の永野護氏が

物語に登場する人物、物全てをデザインしており、そのデザインに魅了されるファンも

数多くいます。

特に私はモーターヘッドと呼称するロボットの格好良さに惹かれて

この漫画を読み始めたのですが、今から約10年前、大事件が起きました。

モーターヘッド(MH)のデザインをすべて入れ替えるということでした。

名前もゴティックメード(GTM)となり、あまりにも変わってしまった姿に、離れていった

方も少なくないと思われます。

MHは騎士のような出で立ちで万人受けするデザインだと思いますが、GTMは人間と全く異なる関節、大きい手足、細すぎる体なので、初見では私も何でこんなデザインにしてしまったのかと、ちょっと残念な気持ちになりました。

ですが、実際に物語で登場するとGTMの方が格好良いと思い始め、今ではすっかりGTMの方が良いとなってしまいました。

MHは良いのだけれど、やはり古い気がするのです。

興味深いことに20代以下の若者にアンケートを取った所、GTMが良いと答えた回答の方が多かったとか。

立体物(ガレージキット)は少し高額なのですが、少しずつ集めていきたいと思います。